双靶共溅射TiAl系高温耐磨薄膜制备与研究

在同一次双靶共溅射过程中,通过改变基体相对于靶材的位置制备了不同化学成份TiAl系金属间化合物薄膜。采用EDS、XRD、SEM、AFM等手段对薄膜的成分、物相结构和表面形貌进行了表征,并对薄膜的高温摩擦行为进行了分析研究。实验结果表明:薄膜的化学成分、物相结构、表面形貌都随着溅射位置的改变而发生变化,500℃以下时位于双靶中间位置的薄膜具有体系中最佳的性能。

Ti-Al系金属间化合物薄膜是一类典型的硬质薄膜,因具有很好的抗氧化性和高温耐磨性而受到广泛的关注,目前这类薄膜的制备多采用复合靶溅射的方法。因为Ti-Al系金属间化合物种类较多且物相性能各异,而采用复合靶制备的薄膜成分较单一,所以欲获得大范围成分变化的薄膜就得更换靶材多次溅射,非但增加了薄膜制备的成本,而且给系统性的研究这类薄膜带来一定的困难。本实验采用纯金属铝和钛(纯度均为99.99%)作为双靶,通过改变基体相对于靶材的溅射位置,在同一次溅射过程中,制备了一系列大范围成份变化的Ti-Al系金属间化合物薄膜。通过对不同位置制备薄膜的物相结构、形貌、以及高温摩擦行为差异的分析,探索其减摩耐磨机理。

1、试样制备与试验方法

1.1、基体预处理

基体材料选择0Cr25Ni20耐热不锈钢。将块体切割成20mm×20mm×8mm样块,除油,抛光打磨至镜面(粗糙度Ra0.3μm)后用丙酮清洗,在真空干燥箱中烘干待用。

1.2、薄膜制备

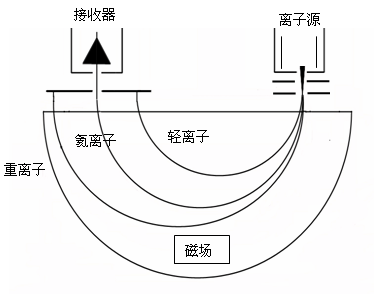

实验设备采用PSII型双放电腔微波ECR等离子体增加沉积仪,溅射靶材选用纯度均为99.99%且大小尺寸相同的纯金属Al靶和Ti靶,双靶之间相对呈90°放置,双靶与试样台之间的角度均为45°,工作气体为纯度≥99.99%的氩气,各基体按图1放置。

图1 溅射位置示意图

如图1所示,为系统地研究不同溅射位置薄膜结构、形貌以及性能的差异,将试样台平均划分为6个区域,分别将最靠近钛靶和铝靶的位置标为P1和P6。将12个试样分别沿试样台中心线按2个/区域的办法平均放置,并从S1到S12进行标号,其中最靠近钛靶的试样标为S1而最靠近铝靶的试样标为S12。溅射在室温下进行,双靶均采用水冷,对所有试样进行100W,20min的反溅清洗后送入主溅射仓中溅射,溅射时本底真空度抽至高于5×10-4Pa,溅射工作气压为0.13Pa,双靶功率均为300W,溅射时间为2h,溅射过程中,试样台不旋转。

由于在同一次溅射过程中,各位置其它溅射参数完全相同,薄膜厚度对其性能结构的影响大致相当,因此可以在忽略厚度等因素影响的前提下,对Ti-Al基金属间化合物薄膜的物相组成、表面形貌进行分析,并对其摩擦特性进行评价。

1.3、薄膜表征与性能检测

分别采用JXA-840A型SEM(附带EDS),D/max/2400型XRD,FUB/SX型AFM以及DCMAX型纳米硬度计等设备对薄膜的化学成分、物相结构,表面和侧向形貌及磨痕形貌等进行表征;使用UMT-2型多功能摩擦磨损试验机对薄膜的高温摩擦磨损性能进行评价。

3、结论

(1)在同一次溅射过程中制备TiAl系金属间化合物薄膜的化学成分随溅射位置的改变而变化;

(2)随着热处理温度的变化,不同位置制备的薄膜分别出现了α-Ti,无序固溶体(TiAl),有序相γ-TiAl和中间相Al3Ti等多种不同的组织结构;

(3)中间位置制备的薄膜拥有体系中最佳的表面形貌、硬度及粗糙度;

(4)温度在500℃以下时,中间位置制备的薄膜拥有体系中最佳的耐磨减摩性能;

(5)当温度达到600℃时,整个体系的薄膜耐磨减摩性能因氧化而下降。