不同前盘结构形式多翼离心风机性能对比研究

叶轮是离心通风机的做功部件,叶轮性能是影响风机气动性能最主要的因素,因而对其进行深入研究具有重要意义。本文通过回顾以往多翼离心风机的研究,并对多翼离心风机内流展开讨论,提出对原型风机的改进方案。主要目标是改善进口附近内流情况,以达到提高原型风机的压力(全压和静压)的目的。提出以下4种方案:前盖板封闭度分别为30%、60%、100%,以及叶轮采用锥形前盘方案。数值结果显示:改变前盖板封闭度能够影响风机性能,在设计工况下,前盖板封闭度为60%时风机静压和全压都为最大;在蜗壳结构不变的情况下,采用锥形叶轮并不能达到提高压力和效率的效果,在大流量下,采用锥形叶轮风机的压力和效率反而会降低。

1、前言

回顾以往多翼离心风机内流及性能改进的研究,主要集中在3个方面:

(1)进口流场的均匀性影响因素分析及改进方法研究;

(2)叶轮流道内流场均匀性研究,叶轮轴向做功负荷研究,叶轮外缘射流-尾迹影响因素研究;

(3)蜗壳周向壁面附近及蜗舌处内流场研究,蜗壳出口扩压段流场研究。

本文讨论的重点是通过改进进口流场来提高整机性能。之前研究者对于进口流场的研究主要集中在集流器形式及安装位置对进口流场影响,轴向间隙的取值对整机性能的影响,增加防涡圈对风机内流的改善。多翼离心风机前盘结构形式对整机性能影响的文献比较少。

本文对原型多翼离心风机进行整机三维流场数值计算和流场分析,在此基础上提出4种前盘结构改进方案。通过对比4种方案的全流量性能曲线,找出了前盖板封闭度及锥形前盘对整机性能影响的一般规律。

2、研究对象

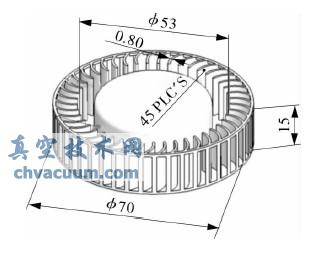

叶轮外径D2=70mm,叶轮内径D1=53mm,叶轮进口安装角β1A=53°,叶轮出口安装角β2A=143°,叶片高度b=15mm,叶片数z=45,叶片厚度σ=0.8mm;本文原型风机设计工况为:全压P=170Pa(静压120Pa),流量Q=17m3/h,转速n=4500r/min。

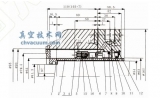

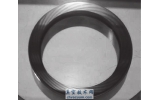

原型机叶轮用PRO/E建模,叶轮及尺寸如图1所示。原始风机设计叶轮只有后盘,不带前盘,只是依靠叶轮出风口侧的端面外径处的圈围结构进行加固。

图1 原型风机叶轮模型

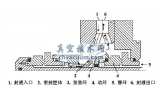

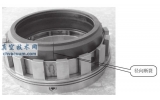

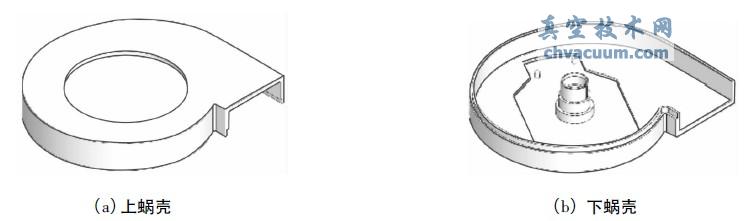

采用等边基元法作图法求得蜗壳内壁型线,进而确定尺寸。上蜗壳及下蜗壳建模效果如图2所示。

图2 上蜗壳及下蜗壳建模

上蜗壳用PRO/E建模效果如图2(a)所示,其顶端壁面厚度为2mm,进口处未进行倒圆角处理。下蜗壳建模效果如图2(b)所示,内部中间阶梯型凸起的作用是装配轴承并定位叶轮安装高度(叶轮后盖板外壁面到蜗壳内壁面的距离为1mm),保证转动同心度;底面下凹部分和两个圆柱凸起是装配和定位电路板,保证电机正常运转。

6、结论

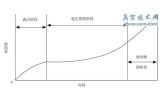

(1)在小于设计工况流量的小流量区间,无论是改变叶轮前盘的封闭度,还是采用锥形前盘,对多翼离心风机整机的性能影响都不大;在设计工况及大于设计工况流量的大流量区间,改变叶轮前盘封闭度及采用锥形前盘对多翼离心风机整机性能影响很大,并且随着流量的增大,这种改变对多翼离心风机整机性能的影响越大。说明只有多翼离心风机大部分时间在设计工况下及大于设计工况流量区间运行时,改变叶轮前盘封闭度及采用锥形叶轮来提高风机性能的方法才有明显的效果;

(2)在小于设计工况流量的小流量区间,各方案流量—全压、流量—静压、流量—全压效率、流量—静压效率曲线有交叉,规律性不强,但是在设计工况下及大于设计工况流量区间内,改变多翼离心风机前盘封闭度及采用锥形前盘对每个性能参数的影响是基本一致的,即:采用方案不同,整机的全压,静压,全压效率,静压效率要么全部下降,要么全部升高。对于在设计工况及大于设计工况流量下运行的多翼离心风机,这为前盘封闭度方案的选择提供了方便,即:只需比较一个性能参数就可推测其他性能参数的优劣;

(3)只考察设计工况,风机前盖板封闭度在0~100%之间有一最优值,在本文所有方案中此最优值为封闭度60%。虽然封闭度为100%时前盘附近(蜗壳前盖板处)的回流最小,但是方案100%却不是最优方案,这说明合理分配风机前、中、后盘的负荷能够有效提高多翼离心风机的整机性能;

(4)在蜗壳结构不变的情况下,多翼离心风机采用封闭度为100%的锥形叶轮并不能达到提高压力和效率的效果。在大流量下,封闭度为100%的锥形叶轮风机的压力和效率反而会降低,主要原因是采用锥形前盘后增大了蜗壳与叶轮在前盘处的轴向间隙,从而加剧了前盘附近(蜗壳前盖板处)的回流,恶化了前盘附近的流动。